Das Ziel: Die effektive Speicherung von Wasserstoff im Untergrund

Die beiden Speichertypen, Salzkavernen und Porenspeicher, haben sehr unterschiedliche Charakteristiken. Salzkavernen speichern H2 und fördern auch H2 wieder zurück. Dadurch sind sie sehr gut für eine Rückverstromung durch Brennstoffzellen geeignet. Bei Porenspeichern (vorrangig Erdgaslagerstätten) sind die Investitionen für das Kissengas wesentlich geringer, da bereits ein Großteil des Kissengases vorhanden ist. Somit wären sie für große Speichervolumen besser geeignet. Es ist jedoch zu erwarten, dass kein reiner Wasserstoff zurückgefördert werden kann. Aktuell wird in den verschiedenen Forschungsprojekten die Eignung von Kavernen- und Porenspeichern für die Wasserstoffspeicherung untersucht.

Salzkavernen oder Porenspeicher?

Für Kavernenspeicher spielen vor allem die höherfrequenten Lastwechsel auf das umgebende Salzgebirge eine Rolle, da erwartet wird, dass die Speicherzyklen mit Wasserstoff sehr viel kürzer sind und somit mehrere Zyklen pro Jahr gefahren werden können. Diese Effekte werden mit gebirgsmechanischen Simulationsmodellen untersucht. Hierbei werden auch die von Erdgas abweichenden thermodynamischen Eigenschaften berücksichtigt.

Für die Porenspeicher beziehen sich die Untersuchungen auf die Speicherintegrität. Wasserstoff kann potentiell geochemische oder bio-reaktive Prozesse im Speicher oder am Übergang zum abdeckenden Gestein auslösen. Diese werden durch Experimente unter simulierten Speicherbedingungen im Labor nachgebildet, um ein besseres Verständnis zu erlangen. Ebenfalls werden numerische Simulationen des Speicherbetriebs durchgeführt, um den Einfluss von bio-reaktiven Prozessen zu untersuchen.

Die Speicherbohrungen sind eine Gemeinsamkeit beider Speichertypen. Für beide Speichertypen muss eine dauerhafte Dichtigkeit bzw. Bohrungsintegrität nachgewiesen werden. Hierfür werden unter anderem Diffusionsraten von Wasserstoff durch verschiedene Materialien gemessen.

Ausblick

Die Untergrundwasserstoffspeicherung wurde bisher hauptsächlich im Labor und durch numerische Simulationsstudien untersucht. Vereinzelt wurden schon Feldversuche auf kleinem Maßstab in Kavernen und Porenlagerstätten durchgeführt. In naher Zukunft sind weitere Feldversuche und die ersten Pilotanlagen zu erwarten. Hier ist es wichtig, dass diese durch Untersuchungsprogramme umfangreich wissenschaftlich begleitet werden.

Es gilt zu untersuchen, ob die im Labor gewonnenen Erkenntnisse auf reale Untergrundspeicher übertragen werden können. Ebenfalls können durch diese Feldversuche die entwickelten Simulationsmodelle kalibriert und validiert werden. Für die Speicherbohrungen müssen in den nächsten Jahren neue Standards bzw. Leitfäden erarbeitet werden. Dabei muss zwischen der Umrüstung von „alten“ Bohrungen und der Errichtung von Neubohrungen unterschieden werden. Für beide Varianten gilt es geeignete Verfahren, Komponenten und Materialien zu entwickeln.

Ein weiterer in der Forschung bisher wenig berücksichtigter Aspekt ist das Monitoring der zukünftigen Untergrundwasserstoffspeicher. Für untertägige Erdgasspeicher gibt es bereits etablierte Konzepte. Diese müssen um weitere für Wasserstoff relevante Aspekte erweitert werden.

Interesse an einer Zusammenarbeit?

Treten Sie gerne mit uns in Kontakt.Projekte in Fokusgruppe 2

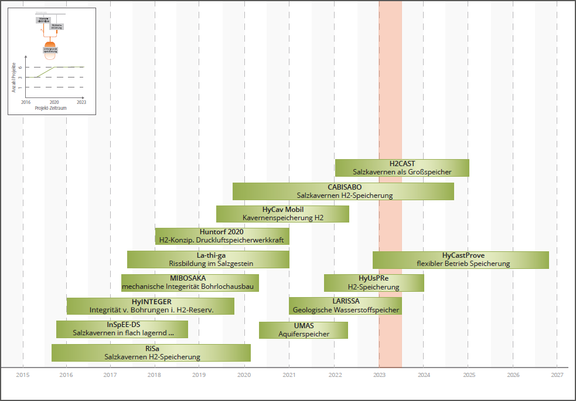

| Kurzname | Thema | Partner | Beginn | Ende | Förderung | Weblink |

| RiSa | Salzkavernen H2-Speicherung | LUH-IGTH | 01.08.2015 | 31.01.2020 | Bund | enargus |

| InSpEE-DS | Salzkavernen in flach lagernden Salzschichten | LUH-IGTH | 01.10.2015 | 30.09.2019 | Bund | enargus |

| HyINTEGER | Integrität von Bohrungen in H2-Reservoiren | TUC-ITE | 01.01.2016 | 30.09.2019 | Bund | enargus |

| MIBOSAKA | mechanische Integrität Bohrlochausbau | TUC-IFAD | 01.04.2017 | 31.03.2020 | Bund | enargus |

| La-thi-ga | Rissbildung im Salzgestein | LUH-IGTH | 01.06.2017 | 31.12.2020 | Bund | enargus |

| Huntorf 2020 | H2-Konzipierung eines Druckluftspeicherkraftwerk | TUC-EST | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Bund | enargus |

| HyCav Mobil | Kavernenspeicherung H2 | DLR-VE | 01.06.2019 | 31.05.2022 | Bund | enargus |

| CABISABO | Salzkavernen H2-Speicherung | TUC-IFAD | 01.09.2019 | 31.08.2024 | Bund | enargus |

| UMAS | Aquiferspeicher | TUC-ITE | 01.05.2020 | 31.03.2022 | Bund | enargus |

| LARISSA | Geologische Wasserstoffspeicher | LUH-IGTH | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Bund | enargus |

| HyUsPRe | H2-Speicherung | TUC-ITE | 01.10.2021 | 31.12.2023 | EU | hyuspre |

| HyCastProve | flexibler Betrieb Speicherung | TUC DLR-VE | 01.11.2022 | 31.10.2026 | Bund | enargus |

| H2CAST | Salzkavernen als Großspeicher | TUC DLR-VE | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Land Nds. | n.a. |

Mitglieder in Fokusgruppe 2

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – Institut für Vernetzte Energiesysteme Oldenburg (DLR-VE)

Professor Dr. Carsten Agert,

Dr. Alexander Dyck,

Dr. Karsten von Maydell,

Dr. Thomas Vogt

Leibniz Universität Hannover – Institut für Elektrische Energiesysteme (IfES)

Professor Dr.-Ing. Hanke-Rauschenbach,

Dr. Boris Bensmann

Leibniz Universität Hannover – Institut für Werkstoffkunde (IW)

Dr.-Ing. Thomas Hassel

Technische Universität Clausthal – Institut für Erdöl- und Erdgastechnik (ITE)

Professor Dr.-Ing. Leonard Ganzer,

Professor Dr.-Ing. habil. Michael Z. Hou