Organisation

Mehr als 300 Wissenschaftler:innen der Leibniz Universität Hannover (LUH) sind im Forschungsschwerpunkt „Transformation des Energiesystems“ zusammengeschlossen, wobei das Institut für Solarenergieforschung (ISFH) als An-Institut der LUH eingebunden ist. Treibende Kraft zur Bündelung der Forschungsaktivitäten ist das interdisziplinäre „Leibniz Forschungszentrum Energie 2050“ (LiFE 2050). Ein Vorstand mit gewählter Sprecherin oder Sprecher koordiniert die Aufgaben im LiFE 2050. Zur Umsetzung der Aufgaben wurde eine Geschäftsstelle eingerichtet. Außerdem obliegt ihr die Außendarstellung des Forschungszentrums und ist die treibende Kraft zur Bündelung der Aktivitäten im Energieforschungsschwerpunkt der Universität, der in 2024 eingerichtet wurde.

Weitere Informationen befinden sich auf den Seiten der LUH zum Forschungsprofil (https://www.uni-hannover.de/de/forschung/profil/schwerpunkte), des LiFE 2050 (https://www.energie.uni-hannover.de) sowie des Instituts für Solarenergieforschung in Hameln (ISFH) (https://isfh.de/) als An-Institut der LUH.

Kontakt

Prof. Dr.-Ing. habil. Torsten Schlurmann

Stellvertretender Sprecher EFZN-Standort Hannover

E-Mail:Nachricht schreiben

Themenschwerpunkte

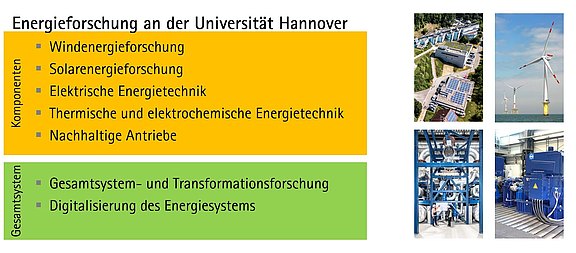

Die Energieforschung an der LUH verfolgt das Ziel einer Energieversorgung ohne fossile Energieträger, im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, insbesondere SDG7 „Saubere bezahlbare Energie“. Schwerpunkte der Forschung liegen dabei einerseits auf Komponenten zur Wandlung, Speicherung, Transport und Nutzung von Energie, sowie andererseits auf Arbeiten zur systemischen Analyse von Zusammenhängen und deren Wechselwirkungen mit der Umwelt und der Gesellschaft. Bei der Komponentenforschung und Technologieentwicklung sind Arbeitsschwerpunkte in den Bereichen Wind- und Solarenergieforschung neben der elektrischen Energietechnik, thermischen und elektrochemischen Energiewandlung und nachhaltigen Antriebe sowie der stofflichen Nutzung von erneuerbaren Energien entstanden. Im Kontext der Systemperspektive wird eine ganzheitliche Betrachtung des Transformationsprozesses hinzu einem nachhaltigen Energiesystem betrachtet, beispielsweise durch Modellierung von Geoinformationen, Umweltplanung und digitalen Zwillingen.